レゾナックの急成長を支える「異質性マネジメント」とは? ~FFS理論で読み解く多様性と組織ダイナミズムのリアル~

※左から 服部(司会)、今井氏、古野

昭和電工と日立化成の統合によって2023年に誕生したレゾナックは、双方のシナジーをもとに急成長を遂げています。成長キーワードの1つは「異質性のマネジメント」。組織における異質性をどのように活かし、企業変革を推進してきたのか。その要諦を、レゾナックCHROの今井氏と、relate取締役・古野との対談から紐解きます。進行役はrelate執行役員の服部が務めました。

※本記事は、2025/6/4に開催されたウェビナーを再編したものです

※FFS理論の詳細についてはこちらをご覧ください

1.統合を推進した「共創」への想い

昭和電工と日立化成の統合は、素材と機能性材料をかけあわせた両社のシナジーを目指して行われました。

今井氏はこう語ります:

「昭和電工は石油化学品や機能性化学品などの川上側の素材に強い会社で、日立化成は半導体分野の機能性材料など川下側に強い会社でした。この2社が統合することで、技術的な相乗効果をもとにスペシャリティケミカルと言われる領域を強化し、世界で戦っていこうというのが統合の背景です。お客様の用途にあわせた機能を生み出せるかどうかが、競争力の源泉となります。実現していくうえでは、社内外のいろいろな人とのコラボレーションが欠かせません。いかに多様な人たちと共創していけるか。まさに多様性のマネジメントが会社の価値創造基盤そのものだと考えました。」

とはいえ、歴史ある2社の組織融合は簡単ではなかったのではないか。そうした疑問に対しては、「どちらの会社に合わせようということではなく、新しい文化をつくろうと考えました。今もまだ改革の途上ですね。ただ、スタートダッシュはうまく切れたと思っています。意思決定を速めるために、30人いた役員を半分以下に減らしました。さらに統合から3年後には人事制度を全部合わせることもできました。」と今井氏。

さらに、「統合作業においては社長の髙橋が昭和電工側、私が日立化成側のリーダーだったのですが、2人とも忖度やためらいがない点で合致していました。もちろん反発もありましたが、結局は経営の強い覚悟によって進んだと思っています。」と話します。

この状況を、古野はこのように解説します:

「経営層がポジションを争って牽制し合うと、統合してもうまくいきません。しかしレゾナック社ではそうした状況がまったく見られませんでした。FFS理論で見ると、髙橋さんも今井さんも、拡散性の因子が保全性よりも高いという個性です。保全性が高い人は、積み重ねてきたことに固執することもあるのですが、拡散性はそうではない。むしろ新しい方へと向かう力が強く、改革を一気に進められた要因の1つだろうと思っています。」

2.健全な摩擦を起こせない理由が、FFS理論でわかった

「多様性がイノベーションを促進する」と言われますが、実際に「混ざらない」「反発し合う」ことも起こりがちです。

FFS理論では個性の違いを因子で表します。

そこで見えてくる個性の分布について、古野から次のような紹介がありました:

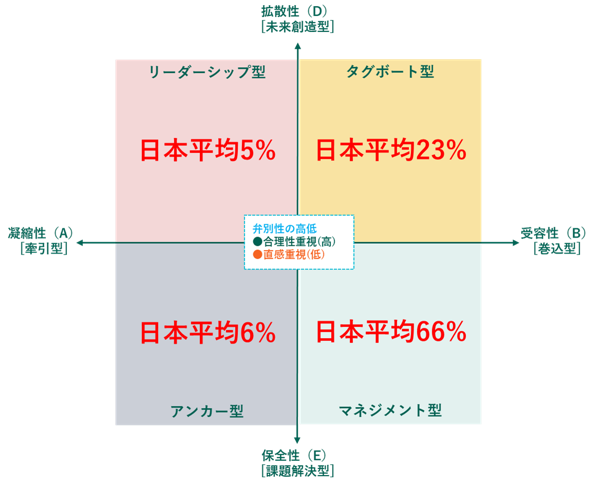

「FFS理論は『5ファクターズ&ストレス』の略で、ストレス学をベースにした理論です。思考行動の特性を5つの因子で示し、保有する因子の順番によって特性を可視化します。個性の違いをわかりやすく可視化しているのが、4象限の図です。拡散性、保全性、凝縮性、受容性という因子の高さによって、各人の個性がプロットされます。この分布は一律ではありません。日本のユーザーの場合は、保全性×受容性が高い人が圧倒的に多い。答えがない時に積極的に飛び出していくのは拡散性因子を持つ人ですが、その数は随分少なくなります。しかし変革を進めるためにはこういう人を見つけて、適切な評価がされるようにしていくことが必要です。」

個性が可視化されることに、今井氏は関心を持ったと言います:

「そもそもイノベーションを起こしていくためには、健全な摩擦が必要です。でも、なかなか健全な摩擦は生まれませんでした。それがなぜなのかわからなかったのですが、FFS理論で個性の違いが言語化された時に、何が課題だったのか理解できたのです。しかもFFS理論は5因子の組み合わせで特性を可視化する構造のため、皆で共有できるシンプルさがある。それで導入を決めました。新しいことをするには受容性と拡散性の高いタグボート型の人が向いている、ただしタグボート型の人は仕上げていくのが得意ではないので、それを得意とする個性の人と組み合わせるのが有効である、といったことを考えられるようになりました。」

3.個性を知って、組み合わせをデザインする

特に保全性と拡散性の違いについて理解しておくことは、目的に応じた組織づくりにおいて重要だと両者は話します。

古野:

「保全性と拡散性の因子は逆方向の強みを持っています。保全性の人はきちんと枠の中で積み上げていきたい。拡散性の人は自由に飛び散りたい。保全性の人からすると、拡散性の人の『飛び散り方』は嫌なわけです。『場を荒らす』ようにも見えてしまうし、その相手が上司だったら『無茶振りされた』と思ってしまう。一方、拡散性の人からすると、保全性の人は『慎重すぎてダメだ』と見えがち。多様性を活かすというのは、合わないところを切り捨てるのではなく、お互いに強みを持ち寄ってシナジーを出せるかどうかということです。」

今井氏:

「私自身、たぶん組織の中では『面倒くさい』と思われる人材だったと思います。『何でそんなことを言い出すのか。意味がわからない』と言われることもありました。だから私自身もFFS理論に助けられたんです。違う角度からの意見が議論を活性化させると周りがわかってくれるようになって、存在意義を感じられるようになりました。」

古野:

「保全性の人は、想定できていることには着実に対応します。チャレンジをしないわけではなくて、想定外のことに不安を感じるということです。つまり、想定範囲がすごく広くなれば、新しいことでも想定内になる。そうやってスピーディに新しいことを実行する保全の人もたくさんいます。また、すべての拡散性の人がチャレンジングな成果に向かっているとも限りません。アイデアは多くても、形にするのが得意なわけではないので。そこで形にするのが得意な保全性の人と組み合わせると、ぐっと前に進みます。」

今井氏:

「FFS理論を知って行動を変えたことがあります。私は拡散性が高いので、なんで周りの人がどんどん動かないのか、変えようとしないのかともどかしく思っていました。でも古野さんに『受容性×保全性が高い人に変われと言っても、それは不安をあおるだけだ』と言われてはっとしたんです。私にとって心地よいメッセージは、他の人にとっては違うかもしれないから、まず意見を聞くようになりました。」

4.個性の相互理解は、アンコンシャスバイアスの排除にも役立つ

1つ認識しておきたいのは、人はどうしても自分に似ている人を好みがちだという点です。同じ個性同士だと相互理解が早く、仕事もやりやすいものです。ただ、同質性の高さは環境対応に弱く、新しいものを生み出すうえでも限界があると古野は指摘します。

「そうはいっても、異質な人材をどうやったら増やせるのか」という質問に対して、両者からは次の3つのポイントが挙がりました。

- 異質の人を採用するための工夫…採用担当者は自分と似た人を選びやすい傾向があります。異質な人材を採りたければ、その個性を持つ人材を面接官にする。レゾナック社の一部の部門では拡散性の高い人を意図的に面接官として増やし、そうした人材を採ろうとしているそうです。

- 異質の個性を活かすための素地づくり…大勢の中に1人だけ異質な人がいても、うまく馴染めずつぶれてしまいます。異質人材を一気に増やしたり、個性を活かそうという共通認識と、活かすための手段を持つことが重要です。

- 特に経営層に対しては変化のシナリオをきちんと示す…経営層で異質な人材を採ると、既存の人たちが「邪魔する」ことも時に起こります。新しい人が参画することで広がる可能性を示していくことが、異質な人を活かすためにも大事です。

多様性を活かすために、アンコンシャスバイアスの排除にも力を入れていると今井氏は話します。「個性を大事にしましょうと言っても、何が個性か言えない人も多いのではないでしょうか。私もそうでした。性別や年齢というわけでもないし、技術スキルでもない。でも他の選択肢がないと、性別や年齢を入口に人を見がちです。FFSという共通言語があると、因子特性を入口にできますので、それ以外の無用なアンコンシャスバイアスを持たずにすみます。」

FFS理論を学ぶためのワークショップに参加すると、個性が表れるエクササイズを通して自分とはまったく違う思考行動をとる人がいるというのを如実に体験できます。「個性が発揮されたときの魅力がわかると、目的に応じたチームづくりが重要だということを実感します。経営者の本当の仕事はそれではないでしょうか」と古野は話します。

5.イノベーティブな組織づくりを一歩一歩進める

イノベーティブな組織へ変えていくにはどうしたらよいのか。レゾナック社で具体的に行った取り組みについても伺いました。

今井氏:

「現場のチーム生産性向上が一番重要だと思ったのですが、それを進めるためにも経営レイヤーの理解をつくるところから始めました。経営層全員にワークショップを受けてもらい、異質人材が補完し合うことの効果を実感してもらったのです。その後、各所管組織でカスケードダウンしてもらい、ミドル層の理解、チームメンバーとの対話実践へと進めています。あわせて現場レイヤーにも浸透していくために、FFS理論の推進者を組織内に育成しています。」

古野:

「同質チームと異質チームではアウトプットが変わることを、経営層の皆さんにエクササイズで体験してもらいました。同質同士の議論は収束しやすく意思決定はスムーズだが、振り返ってみると議論の深さはそれほどでもない。一方異質メンバーで議論をすると、多くの論点が出てきて意思決定は難しくなるが、非常に深い議論ができ、新しい選択肢が生まれやすい。やはり異質同士が補完し合うことが大事だという理解が広がり、私たちも現場支援に継続的に関わらせてもらっています。」

また、組織内でマイノリティ個性になっている人の評価は、「一般的に低めの傾向が見られる」と古野は話します。今回のレゾナック社の現場支援においては、マイノリティ個性の実状を丹念に掘り下げたとのこと。すると、最初の配属先で周りの理解があった場合は評価が高く、周りの理解がなかった場合は評価が低めになる傾向が見られたそうです。

個性が理解されないと、やりたいこともできません。ストレスが高まり、行動としてはネガティブな側面の方が出てきて、結果として評価が上がらないというサイクルも生まれがちです。そうならないために、古野は次のように指摘します:

「人の見立てを変えることが必要です。たとえば拡散性が高い人は、立ち上げは得意だけれど仕組み化は苦手です。ぜひそういう人には立ち上げを任せていきたい。ただし、任せて本当に大丈夫だろうかと思うことでしょう。その時に『こういう組み合わせで補完できる』という後押しがあると、実践判断ができます。また多くの場合、自分とは異質の部下をもったときに、悩みがちです。同質性の高い人とは1on1はうまくいくのに、異質性の高い人とはうまくいかない。そうしたところにアドバイスをしながら伴走していくと、よい変化が生まれてきます。」

今、実際に変化を感じていると今井氏は話します:

「やはり現場のマネージャーは苦労しています。1人ひとりの個性に寄り添ったピープルマネジメントというのは、日本ではまだまだ歴史が浅いのではないでしょうか。その型を教えてあげられると、上司部下のコミュニケーションの質が変わります。この変化は大きいと感じます。」

6.施策は上と下の両面から進めていく

具体的な取り組み方については、質問もいくつか寄せられました。

たとえば「新しい考え方を組織に浸透させるのは簡単なことではないが、そこで工夫されたことは何か」という質問に対して――

今井氏:

「FFSワークショップを経営層から始めたように、何かを変えていくときには上から徹底して進めます。あわせて、時間がかかるということは明確に宣言しました。文化を変えるには最低10年かかりますので、期待値コントロールも必要です。さらに、マネージャー向けのトレーニングは相当実施しました。マネージャーの皆さんも悩んでいますので、そこに『武器』を渡す必要があります。この施策は焦らずに、1年目にここまで、2年目にここまでと一歩ずつ進めています。」

また、「適材適所という考え方と、本人の希望やスキルとの兼ね合いは、どう考えていったらよいか」という質問に対して――

古野:

「選択肢を広く考えられるようにすることが大事でしょうね。ある企業で、入社時の希望による配属と、会社側が適材適所を判断して配属したケースを比較したことがあります。数年後に評価が高いのは適材適所配属の方でした。『あなたが活かされるのはこの配属だ』という選択肢を常に示せるようにしておくのが人材育成の根本だと思いますし、途中変更を是としたうえで、本当の適材適所を検討できればよいのではないかと思います。」

といったコメントがありました。

7.多様性のマネジメントを、将来価値の源泉として示していく

最後のディスカッションテーマは「戦略人事の未来―人的資本経営の次なるステップ」です。人的資本経営という言葉は随分広まってきましたが、今後どのようなことがより重要になるか、両者から語っていただきました。

今井氏:

「VUCAの時代においては、過去の経験がそのままシンプルに未来に反映される、とは決して言えません。複雑で見通しにくい、非財務でインタンジブルなアセットがどう経営戦略の下に投下され、リターンとして返ってくるか。このストーリーが求められているのが人的資本経営だと思います。そのためには、人の内面に関わるようなところまでしっかり言語化してKPIとして見せて、進捗状況を説明できないといけません。それが戦略人事であり、KPIやKGIを示して対話できるようにしていくことが重要なことだと思っています。」

古野:

「人が競争優位の源泉になると長年言い続けてきましたが、それはシナジーありきの話です。投資家からすると、5年後、10年後に新しいことが生み出されそうかどうかが重要で、新しいことを生み出せるシナリオが具体的に描けているかどうかが投資に値する優秀な会社の判断軸となるのです。同質性の高いチームは、短期的には生産性が高くコミュニケーションも活発です。だから今のモチベーションは高いでしょう。一方、異質な組み合わせのチームは、現時点ではまだ衝突もあり混沌としているかもしれません。でも将来的にシナジーを生む可能性があるのであれば、その価値は非常に大きいはずです。しかし、人材編成とそこから創出が期待される経済価値についてデータで示している企業はほとんどありません。そうした中で、レゾナック社は経営チームの多様性を統合報告書で可視化するなど先駆的なアプローチをしており、非常に注目すべき事例だと感じています。」

最後にお二人から、今後の展望についてのご意見もいただきました。

今井氏:

「やはり人を理解する、個性を理解するというのはとても重要だと思っています。チームでの成果を目指すうえで、人の組み合わせによって結果が異なることは面白くもあり、経営として工夫できる点だと考えていますので、これからも個性に寄り添う取り組みをしていきたいと思っています。」

古野:

「仕事の成果はチームがあって初めて実現します。1+1が2 以上になると、自分も組織も会社も幸せになります。そこに必要なのは最適編成。是非それを実現していただきたいと思っています。」

多様性マネジメントこそが将来価値創出のエンジンとなっていく――そうした示唆が詰まったウェビナーでした。

◆スピーカープロフィール

今井 のり氏

レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 最高人事責任者(CHRO)

慶応義塾大学理工学部卒業後、旧日立化成に入社。 経営企画、オープンイノベーション、米国駐在(営業)、蓄電池やモビリティーなど複数事業の企画・事業統括を経て、旧日立化成で2019年執行役に就任。昭和電工との統合では、旧日立化成側の責任者としてリード。ビジネスパートナーとしてのHR改革などを推進しながら、パーパス・バリューを基に新しい企業文化の醸成、事業戦略にマッチした人材育成に注力。

古野 俊幸

relate株式会社 取締役

新聞社、フリージャーナリスト、出版社を経て、1994年にFFS理論を活用した最適組織編成・開発支援のための会社を設立して、現在に至る。 現在まで約1,000社以上の組織・人材の活性化支援を行っている。チーム分析及びチーム編成に携わったのは65万人、約6.5万チームであり、チームビルディング、チーム編成の第一人者。主な著書に「宇宙兄弟とFFS理論が教えてくれる あなたの知らないあなたの強み」(日経BP)、「組織潜在力」(共著、プレジデント) 等がある 他多数

◆お問い合わせ

「自分の個性を活かしたキャリアプランを考えたい」「社員のキャリア開発を支援し、定着率とエンゲージメントを高めたい」といった課題をお持ちの経営者・人事責任者の方は、ぜひrelate株式会社にご相談ください。FFS理論に基づき、一人ひとりが輝くキャリア設計と組織作りを支援します。

ぜひ下記のフォームよりお問い合わせください。

https://relate-inc.co.jp/inquiry/